”有酸素運動の方が痩せます” 。これは痩せるためにはとても重要な知識となりますので、有酸素運動と筋トレの違いなども含めてしっかり覚えておきましょう。

それでは早速はじめましょう!

筋トレより有酸素運動の方が痩せる

ダイエットするためには、筋トレをするより有酸素運動をする方が効果的です。それは一体どうしてか?その理由について以下に解説していきます。

筋トレと有酸素運動のエネルギー代謝の違い

そもそも、筋トレと有酸素運動(ここでは、ランニングに例える)では大きく分けると「運動」というカテゴリーになるが、やってることが違うので当然エネルギーの使い方も異なる。

まぁ、こういうややこしい話はさておき、絶対的に覚えておいてほしいのがこちら↓

これがむちゃくちゃ大事! というより、もはやこれが答えですw

無酸素系エネルギー代謝

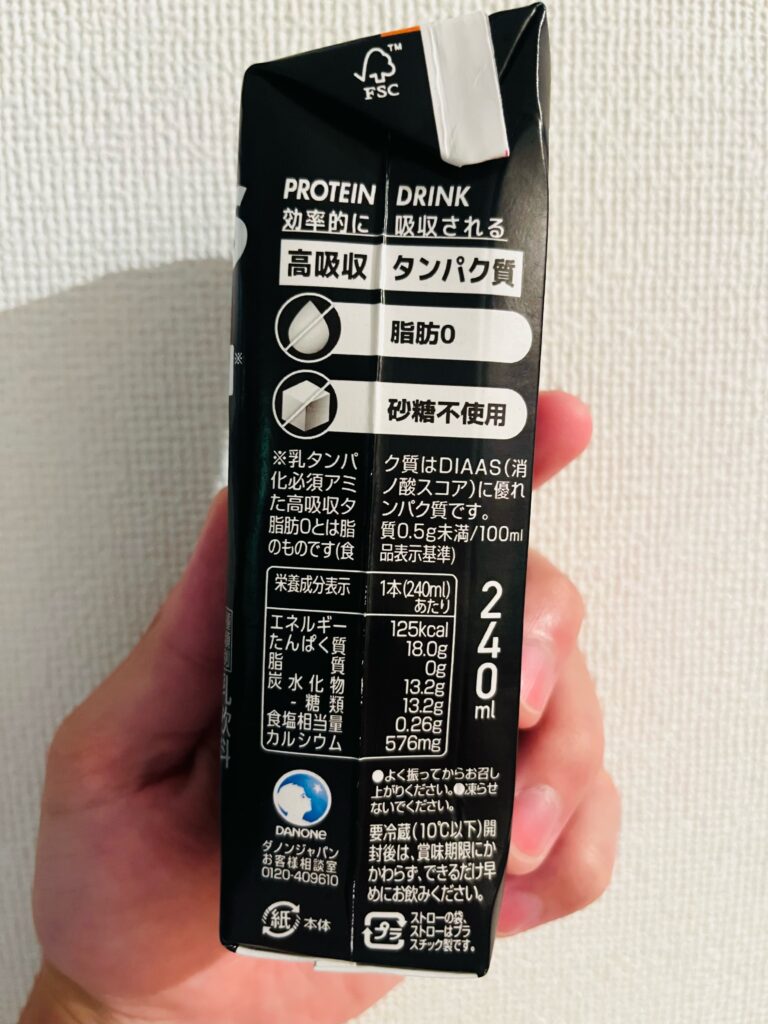

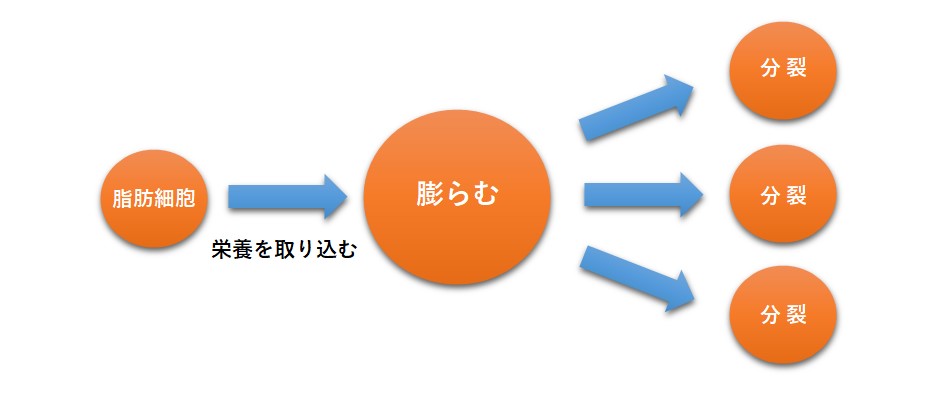

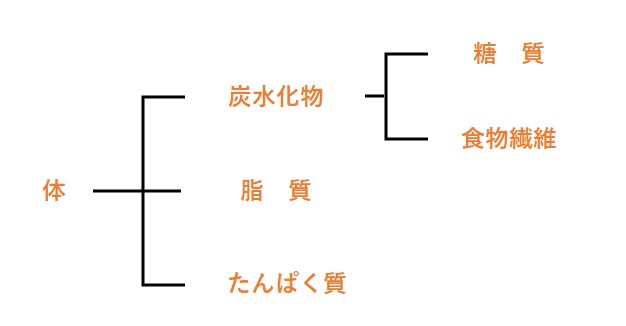

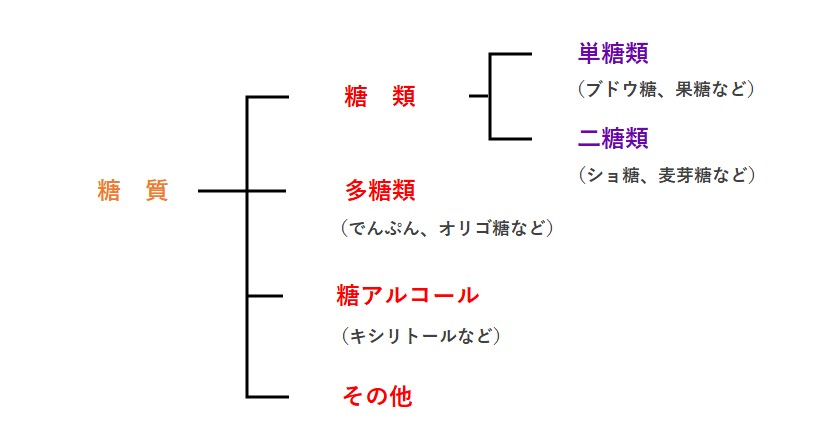

人の体は、糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素から「ATP 」というエネルギー物質を生成します。

糖質を主にエネルギー源 とします。

脂肪をエネルギー源とするわけではない ので脂肪燃焼にはならず、筋肉にのみ影響を与えます。まさに、”筋トレ”ですよね。

有酸素系エネルギー代謝

一方で、ランニングをする場合は筋トレと違い長時間動き続けなければならない。しかし、先ほどと同じように無酸素系エネルギー代謝経路を使ってしまうと、短時間でATPが枯渇するので長時間のランニングはできない。そのため別の回路を利用してATPを生成する。それが有酸素系エネルギー代謝なのです。

有酸素系は、ミトコンドリア内で糖質(グルコース)・脂質(脂肪酸)・たんぱく質(アミノ酸)を代謝・分解し、ATPを大量に生成するため長時間の運動が可能となる。有酸素系での主なエネルギー源となるのが「脂肪酸」 であるというこ。つまり、先ほどの筋トレのような無酸素系とは違い、脂肪を使って体を動かすのです。有酸素運動は脂肪燃焼に効果的 なのです。ということは、ダイエットにも効果的であるということ。

もちろん、有酸素運動でも糖質やたんぱく質もエネルギー源として利用してるので、筋肉減少につながることもあります。なんせ、長時間動き続けてるわけですから。

運動時のエネルギー代謝について

体を動かす時は糖質・脂質・たんぱく質をエネルギー源としている。この3つをエネルギー源とするとき利用する順番がある。これについて以下に解説していきます。

エネルギー代謝の順番

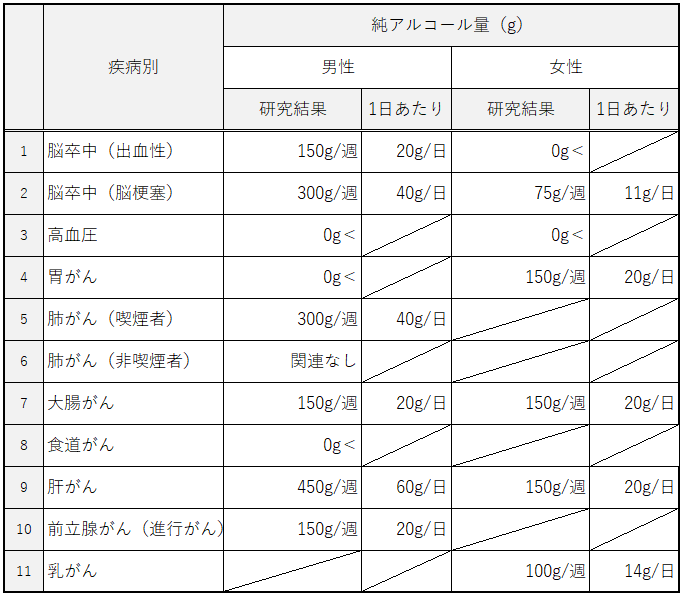

結論からいうと、人が体を動かすときはまず「糖質」からエネルギーとして利用されます 。しかし、糖質はすぐに枯渇してしまうので、そのあとに脂肪 がエネルギーとして利用され、最後にたんぱく質 が利用されます。

糖質を利用している時も、全く脂肪を利用してないわけではない。あくまで割合の問題です。

有酸素系エネルギー代謝では、糖質を使いきるには約20分~30分とされている。その後、脂肪がエネルギーとして利用されはじめる。

脂肪を燃焼したければ約20~30分以上の持続した運動をした方がいい ということです。

近年の研究では、持続して30分以上でなくても、10分の運動を3回のトータル30分で行っても同様の脂肪燃焼効果が得られるとされています。

脂肪燃焼するための最適な運動強度とは?

脂肪を燃焼するための条件として、脂肪をエネルギーとして利用できる種目であれば何でもOK。つまり、有酸素系の運動になるのでウォーキングでもランニングでもどちらでもいいということ。

では、一体どれくらいの強度がちょうどいいのか?

最大酸素摂取量は、その名の通りどれだけ心肺機能が高いかを調べるための評価ですが、残念ながら一般の我々が知ることはできません。

脂肪燃焼するための運動方法

前述したように、糖質→脂肪の順番にエネルギーは利用され、まず糖質を枯渇させる必要がある。ランニングなどを30分以上行うのもいいが、それ以外に効果的な方法として以下の2つのパターンがある。

筋トレ→有酸素運動をする 空腹状態で有酸素運動を行う

【例】

②の空腹状態での有酸素運動に関しては、そもそも運動開始前から体内エネルギーが少ない状態なので、運動で利用できる糖質も通常より少なくなっている。そのため、早い段階から脂肪をエネルギーとして利用しはじめるため、脂肪燃焼効果は高くなる。

空腹状態での運動は、低血糖・貧血症状などにより運動困難な状態になる可能性もあるため要注意。

空腹状態での運動はあまりおすすめではないが、一つの方法として覚えておきましょう。過度にやりすぎるとかえってダイエットに失敗することになります。常に自分の体と向き合いながら、試行錯誤していくことが大切です。初心者が最初にやるべき5種目 」を参考にしてみてください。

さいごに

筋トレより有酸素運動(ランニング)の方が痩せやすい理由を解説しました。しかし、筋トレが痩せないわけではありません。筋トレと有酸素運動どちらが苦手かも人それぞれ。自分が継続できる運動内容を選択し、効果を確認しながら実施していくことが大事です。

以上、みのっちでした。