こんにちは、みのっちくらぶです。

今回は、「運動初心者が最初にやるべき種目」についてお伝えしていきます。

運動始めよう!痩せよう!と決意しても、いざ実行しようとなると「でも、何から始めたらいいんやろ?」となります。

ここが、初心者の最初の壁になります。

運動初心者が、最初にやるべき目的は、運動できる体をつくろうです。

つまり、まずは運動習慣を身に付けるということです。

正直、運動の種目なんて数が多すぎるので選べないですよね。

ポイントは「継続できるか種目かどうか」です。

要は、「これなら自分にもできる!」というのが大事になります。

その点を踏まえた上で、現役トレーナーがオススメする種目を厳選します。

最初の壁をサクッと乗り越えちゃいましょう!

1.運動初心者は、何から始めたらいいのか

2.初心者(運動未経験)でもできるのだろうか

こんな方を対象に、簡単にご説明いたします。

それでは、早速いきましょう。

初心者が最初にやるべき5種目

運動初心者が最初にやるべき種目は、以下のとおり。

- ウォーキング

- スクワット

- 腹筋

- ヒップリフト(お尻上げ運動)

- キャット&ドッグ(背骨の柔軟運動)

これをひとつずつ、強度や負荷も設定して解説しますね。

ウォーキング

まず簡単に行えるのが、ウォーキング。これは、運動の中でもっとも手軽に行える種目。

下半身を動かすことで、人間の大きな筋肉を利用するため、その分消費エネルギーも大きくなります。

そしてなにより、歩く力は何歳になっても必要です。年齢を重ねても自分の足で歩けることは、本当に大事なこと。いつまでも自分で外出できる下半身の力を、ウォーキングで身に付けましょう。

負荷の目安は、

- 1回で10分~20分

- 週に1~2回

- 速度はふつう

- 平坦なコース

1ヶ月ほど継続して慣れてきたら、徐々に負荷を上げていこう。

負荷の上げ方として、

- 1回で30分~60分

- 週に2~3回

- 早歩き

- 坂道や階段のあるコース

その他の負荷の上げ方として、歩幅をおおきくする・腕をふる・などを行うことで、より消費エネルギーが多くなります。

【注意】最初から、階段や坂道コースを選ぶと、足の負担が大きくなり痛みが出やすいのでやめましょう。痛みが出た場合は、スピードを落としたり、時間を短くして負荷を下げましょう。

スクワット

下半身の筋トレといえば「スクワット」。これは誰もが最初に思い浮かびそうな、筋トレの王道種目です。

スクワットの良いところは、知ってる人も多く、場所を選ばず簡単・手軽に行えるところ。道具も使わず、自宅でも下半身をしっかり鍛えることができます。コスパがかなり良い種目です。

そして、下半身全部の筋肉を使うため、消費エネルギーは大きくなります。

方法については、YouTubeでご確認ください。

負荷の目安は、

- 1セット20回

- 1日に1セット

- 週に2~3回

- 膝の曲げ角度は約45°

- 動作速度は「3秒でおろし、3秒であげる」

1ヶ月ほど継続して慣れてきたら、徐々に負荷を上げていこう。

負荷の上げ方として、

- 1セット50~100回

- 1日に2セット

- 週に3~5回

- 膝の曲げ角度は約90°~120°

- 動作は速度は速めにテンポ良く

その他の負荷の上げ方として、ダンベルや重りになるものを持って行うと、より筋肉を鍛えることができます。

【注意】膝や股関節に痛みのある方は、痛みの出ない膝の曲げ角度と回数で行って下さい。軽めの負荷で行っても痛みが出る場合は、中止して下さい。

腹筋

こちらもトレーニングの王道です。

腹筋といえど種類がたくさんありますが、初心者が最初に行うのが、いわゆる「上体起こし」。

しかし、ふつうの上体起こしは難しいため、少し方法をアレンジします。

方法については、YouTubeでご確認ください。

負荷の目安は、

- 1セット10回

- 1日に1セット

- 週に2~3回

- 動作は、体を後ろに倒して3秒キープ

腹筋も慣れてきたら負荷を上げていこう。

負荷の上げ方としては、

- 1セット20~50回

- 1日2~3セット

- 週に3~5回

- 動作速度は同じ

その他にも、手の位置を変えるだけでも負荷を上げられます。

負荷の低い順に、両手を胸でクロス→頭のうしろで組む→バンザイする。

みたいな感じです。

【注意】腰が痛くなったら負荷を下げるか、中止して下さい。痛みがでないようなフォームを動画で解説してますので、もう一度ご自身のフォームをご確認ください。

ヒップリフト(お尻上げ運動)

これは、いわゆる「お尻上げ運動」です。

お尻の筋肉は、歩くときや階段を上がるときにすごく重要な筋肉です。

このお尻の筋力が低下してくると、上記の動作に支障をきたします。

「最近、階段がしんどいなぁ...」なんてのも、このお尻の筋力が低下してるせいでもあります

方法については、YouTubeでご確認ください。

負荷の目安は、

- 1セット20回

- 1日に1セット

- 週に2回

この運動の負荷の上げ方は、

- 1セット30回

- 1日に2~3セット

- 週に3~5回

その他の負荷の上げ方や動作の注意点は、動画で解説してますのでご確認ください。

キャット&ドッグ(背骨の柔軟運動)

急にユニークな名前のトレーニングが出てきましたね。猫と犬?...。笑

動きが猫と犬に似ているから、そう呼ばれています。

でもこの運動、めっちゃ大事なんです。私的にオススメです。

これは、背骨の柔軟性を出す運動です。なぜ、これが大事なのか?

大人になると姿勢が悪くなり、猫背になりやすくなります。

猫背になってくると、背中の筋肉が硬くなり、肩こりや腰痛の原因にもつながります。

そのため、この背中の筋肉の硬さを解消するのが「キャット&ドッグ」ということになります。

方法は、YouTubeでご確認下さい。

負荷の目安は、

- 1セット10往復

- 1日に1~2セット

- 週に2~3回

- 動作はゆっくり大きく

これは筋トレではありませんので、負荷の上げ下げはありません。

速く動かすというよりも、大きく動かすことに意識をおいてください。

【注意】腰に痛みが出る場合は、痛くない範囲で動かすか、中止してください。

特に、腰を反るときに、やりすぎると負担になりますのでご注意ください。

運動初心者が種目を選ぶときの3つのポイント

オススメする運動を5種目お伝えしましたが、上記以外の運動を行っても問題ありません。

ただ、「継続できるかどうか」が大きなカギになります。

継続できるかどうかは「これなら続けれる!」と思うものを行う必要があります。

そういった意味で種目を選ぶときのポイントを3つに絞りました。

- 簡単に再現できる

- 手軽に行える

- 体力・筋力的にしんどくない

このようなキーワードをポイントに、種目を選ぶといいでしょう。

どういうことか、簡単にご説明します。

簡単に再現できる

運動初心者が最初に思うのが「自分にもできるんかな?」です。

今まで運動してなかったので、不安になってしまうのも当然のこと。

そこで大事なのが「これならできそう」「自分にもできた」という感情になります。

逆に、複雑な動きになると、考えることが多くてしんどくなり、モチベーションも下がります。

なので、パッと見て自分にもできるかどうか、簡単に再現できるかどうか、で種目を選ぶと良いでしょう。

手軽に行える

場所を選ばず、道具も使わず、手軽にすぐ行えるのがオススメです。

例えば、ジムに行かないとけなかったり、道具を揃えないといけなかったりすると、運動を始めるまでにタイムラグができます。

それに道具を揃えるのがめんどくさくなって、せっかくやる気になった意欲も、低下していきます。

通販で購入したが、届いた時にはやる気なくなって、箱も開けずに放置してる...

こんな経験ありませんか?笑

つまり、タイムラグがあると意欲低下につながるので、手軽にすぐその場で行える種目を選ぶと良いでしょう。

体力・筋力的にしんどくない

そもそも、しんどい事はしたくないのが人の欲。

運動もしなくていいなら、それに越したことはないと思いますよね?

それに運動を始めたばかりのときは、体力も筋力もありません。

そのため、しんどすぎる負荷で行うと楽したい気持ちとのギャップが大きすぎて、ストレスになり挫折してしまいます。

なので、最初のうちはあまり欲望とのギャップが大きくならないよう、楽に行える種目を選ぶと良いでしょう。

継続していれば、筋力も体力も増え、もう少し頑張れるようになりますから。

その他

とはいえ、どの種目しようか決められない方のために、スクワットチャレンジをご用意しておきました。

どれから始めようか悩んでる方は、是非こちらのトレーニングから始めましょう。

自宅で手軽にサクッとできちゃいます。

わたしも実際にやってますので、一緒に頑張ってみましょう!

さいごに

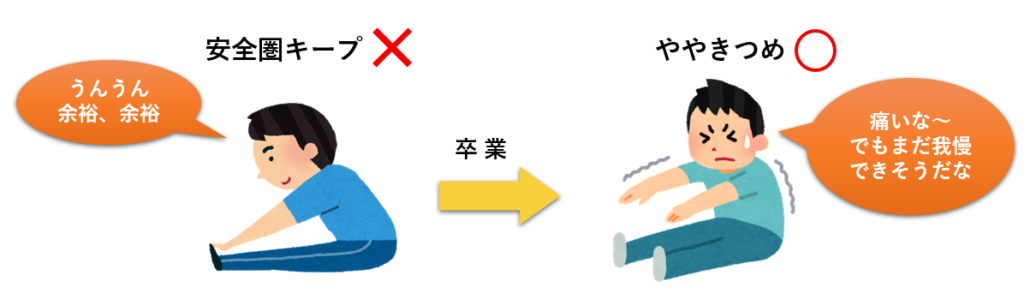

今回、初心者が最初にやるべき種目について解説しました。目的は、まずは運動習慣を身に付け、運動できる体をつくろう。最初は運動できるほどの筋力がまだないため、いきなり高負荷なメニューをすると体に痛みを感じてしまいます。なので、焦らず、無理をせず、徐々に体を慣らしていきましょう。

種目を選ぶポイントは、継続できる種目かどうか。つまり、これなら自分にもできると思えるかどうか。この気持ちが自信となり、継続できるモチベーションにもなります。複雑な種目やしんどすぎる種目は、挫折する確率が高くなります。なので、初めのうちは継続できることを優先して考えることが大事になります。別の記事で、「無理なく効果的にダイエットする方法」について解説しています。ここには、継続するために大事なポイントを解説してますので、あわせて参考にしてみてください。

少し運動に興味を持った方は、YouTubeチャンネル「運動ソムリエみのっち」でもワークアウトを実施していますので、ぜひチャレンジしてみてください!

以上、みのっちくらぶでした。

でも、運動習慣を身に付ける種目なんて、わかりません。。。