こんにちは、みのっちです。筋トレやダイエットしてる人って、8割くらいの人がプロテインを飲んでいますよね。なぜか筋トレ=プロテイン、またはプロテイン=筋トレしてる人が飲むもの、というイメージが出来上がっています。

でも、ダイエットや筋トレしてるが、プロテインが苦手という人も多い。だからまだ手を出してないけど、なぜか飲まないといけない罪悪感がありますよね。

大丈夫です。プロテインを絶対に飲む必要はありません 。むしろ、飲まずにダイエットや筋トレの効果を出せるなら、こっちの方がかなりメリットが高いです。本記事では、このことについて解説していきます。

プロテインは飲まなくてもいい4つの理由

プロテインを飲まなくてもいい理由は4つあります。それは以下のとおり。

味が好みでない 体に悪影響の面もある 食事での消費エネルギーを利用できない 食生活の改善につながる

これについて一つずつ解説していきます。

味が美味しくない

プロテインを飲まない又は飲みたくない人は、ほぼ9割の人が「味が無理」「プロテイン自体に抵抗がある」というのが大前提にあります。

正直、不味いと思っているものを無理やり飲む必要はないです 。「良薬は口に苦し」と言いますが、青汁のような健康食品であれば分かりますが、プロテインはあえて我慢してまで飲む必要のある物ではありません 。

それに、味が無理なら我慢して飲んでも絶対に続きません。僕もトレーナーをしていますが、プロテインがめっちゃ美味しい!と思えるタイプではないです。ならば、別の方法でたんぱく質を摂取できる方法を考える方が、メリットが高く継続していけることでしょう。

体に悪影響の可能性もゼロではない

「プロテインは腎臓に悪い」というのは、ずっと言われ続けています。何事も賛否両論がありますし、絶対的に体に悪影響はない!とも言い切れません。

でも、どんなに体に良いとされてるものでも過剰に摂取しすぎると悪影響になり、体に悪いとされてるものでも、少量なら体には良い影響を与えてくれる のです。

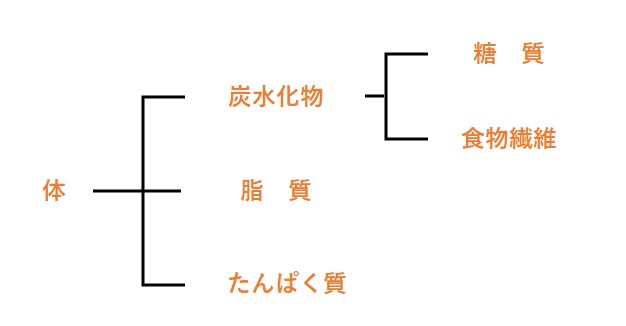

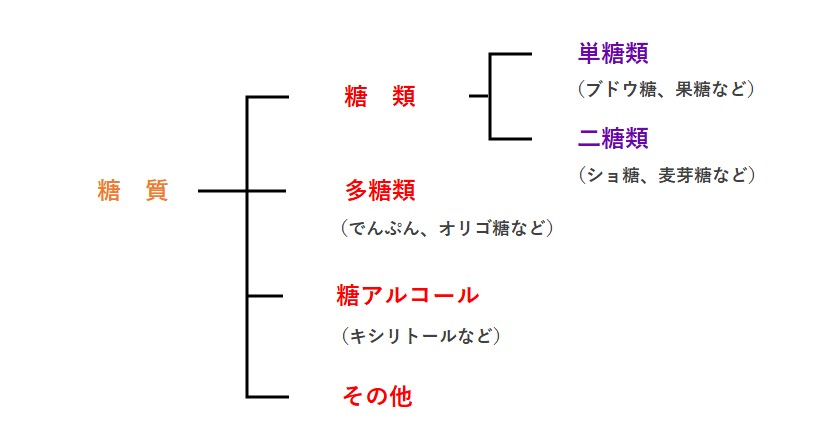

例えば、糖質を例にしてみましょう。

つまり、太るからって糖質を制限しすぎると、減量はできてメリットかもしれませんが、頭が働かなくなって集中力が低下したり、体の動きが悪くなってしまいます。こうなると結局不健康になりますよね?

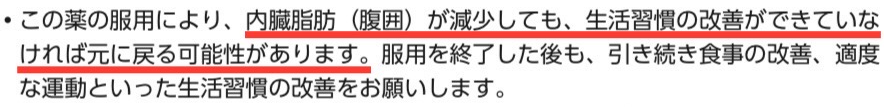

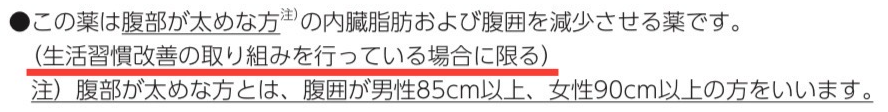

病院で処方される薬も同じです。用法用量を守れば効果ありますが、過剰摂取すると危険なものになるのは想像がつきます。

なので、プロテインを飲むにしてもこれだけに頼りすぎると悪影響になります。自分の体調を気にしながら適度な摂取を心掛けましょう。

食事の消費エネルギーを利用できない

食事中に体が温かくなってきた経験ってありませんか?人は、食べ物を消化吸収する時もエネルギーを消費している のです。極論、噛むことでも筋肉を使うので、筋肉を使えば少なからずエネルギーを消費します。

その点、プロテインは飲み物です。ということは、噛むこともなければ筋肉を使うこともなく栄養素を摂取できるのです。つまり、食事による消費エネルギーを利用できないのです。これはダイエットするにあたってマイナス面になります。

なので、こういう面ではプロテインを飲まない方が、ダイエットには有利になることでしょう。

食生活の改善につながる

当たり前の話ですが、基本的には栄養素の確保は食事から補って方がいい。サプリなどは簡易で便利だが、楽な方に頼りすぎると人間ダメな方にいくものなんです。

それに、サプリやプロテインなどは、一つの栄養素に特化した商品のため、その他の栄養素はほぼ摂れません。しかし、食事で摂取すれば、一つの食品でいくつもの栄養素を摂取することができるのです。

なので、プロテインを飲まない分、普段の食事の中でたんぱく質やその他の栄養素を摂取するように考えるため、健康的な食生活を手に入れることができるようになります。

食事だけでたんぱく質量を補うデメリット

ダイエットや筋トレをしている人が、食事だけでたんぱく質を摂取しても大丈夫です。しかし、これにはデメリットもあります。それは以下のとおり。

プロテインに比べて吸収が遅い 少食のひとには難しい 余分な糖質や脂質も摂取してしまう

これについて一つずつ解説していきます。

プロテインに比べて吸収が遅い

吸収速度に関しては、やはりドリンクタイプの方が速い 。食べ物だと固形物のため、どうしても消化吸収するのに時間がかかる。

しかし、これは速く吸収してほしい人の場合で大事なだけ。例えば、筋トレをしてる人なら、筋トレ後1時間以内にたんぱく質を摂取した方がいいとされています。なので、筋トレ後だと食べ物の消化吸収速度だと遅いかもしれません。それに、筋トレ後にそんな早く食事の準備なんてできません。

逆に、筋トレをしてない人であれば、吸収速度は関係ないので1日の食事の中でしっかりたんぱく質を摂取できれば問題ありません。

なので、筋肉をつけたい場合は食事のみだと、吸収速度の遅さからするとデメリットとなります。

少食の人には難しい

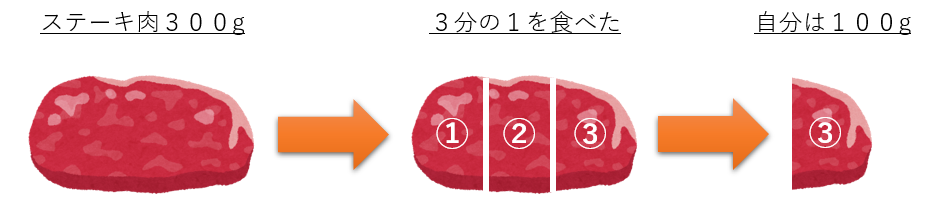

1日のたんぱく質摂取は、一般の人で体重×約1g~1.2g、筋トレ時やスポーツ選手は×約1.5g~2g です。実際に計算しながら食べてみるとわかりますが、正直この量を食事だけで摂取しようと思うと、思ってるよりたくさんの量を食べないといけない。

数日間なら頑張れるかもしれませんが、これをずっとと考えると結構しんどいです。特に、女性や体の細い人は少し辛いかもしれません。だから、意識して食べないとたんぱく質は不足しやすく、筋肉は低下していくのです。

こういう点でもデメリットとなりますが、最近では高たんぱく質食品が増えてきてるので、そういった食品を選ぶのも一つの対策になります。

余分な糖質や脂質も摂取してしまう

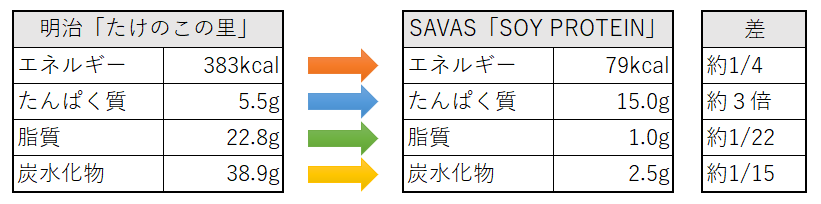

プロテインは、たんぱく質量に特化した商品であるため、太る要因とされる糖質や脂質は大幅にカットされています。そのため、プロテインを飲んでるだけで太るというのは、あまり考えにくい。

しかし、食事からの摂取となると、食品には糖質や脂質はたくさん含まれています。高たんぱくで低糖質または低脂質の食品はありますが、かなり限られてきます。

なので、ほんとにちゃんと栄養成分を意識して食事をしなと全然減量できないのが、ダイエット時には大きなデメリットとなる。

たんぱく質量だけと気にしすぎると、いつの間にか糖質や脂質も過剰に摂取してしまうことになる。こうならないように工夫するのが、食事のみでの摂取による難しいところである。

こんな人はプロテインを飲まなくてもいい

前述したように、プロテインは絶対飲まないといけないという事ではない。僕が思うに、以下の人たちはダイエットをしていても、プロテインを飲む必要はない。

食事だけで頑張るという人

筋肉がつくかどうかで大事になのはたんぱく質の摂取量。ということは、このたんぱく質を「食事だけで摂取するか」「プロテインを飲むか」 てだけのこと。

つまり、必要量を満たすことができるのであれば、どちらの方法を選択してもいい のです。プロテインだと楽に摂取でき、食事だけならたくさん食べないといけない。ただそれだけのこと。

なので、食事だけで頑張る!という人は、それで全然OKなのです。それに、食事をしっかりすることの方が食生活の改善と食事による消費エネルギーを利用できるので、将来的なメリットは高いですよ。

食事の乱れは体型の乱れです。なるべくヘルシーで高たんぱくな食事をしていけるようにしましょう。

プロテインに抵抗・不安がある人

こういった人たちも飲む必要はありません。なぜなら、不安要素を抱えてまで飲まないといけないものではない からです。

美味しく感じれないのに飲み続けるって、なかなかの苦痛です。それだったら、頑張って食事から摂取して、食事のレパートリーを増やす方がストレスは少ないはず。

それにプロテインも体に合う合わないがあるので、そんなリスクと不安を抱えてまで摂取しなくてもいいかと個人的には思います。

なので、抵抗や不安がある人は無理にプロテインの摂取を考えず、別の方法でたんぱく質量を確保できるように工夫してみましょう。以下に代表的なたんぱく質含量の多い食品を記載しておきます。

このへんの食品はたんぱく質含量が高いです。まだまだありますが、代表的なこれらの食材を意識して食事をしてみましょう。

内臓疾患を持っている人

内臓疾患を持っている人は、少し控えている方がいいです。やはり腎臓などに負担がかかると言われている以上、健康な人よりもリスクが高くなるかもしれません 。

腎臓じゃないから大丈夫!ではなくて、代謝系の疾患として捉えておく方がいいですね。例えば、糖尿病や脂質異常症なども同じです。糖や脂質が体内の代謝機能が正常に働かなくなり、体内に吸収されずにどんどん溜まっていく。

だからこういった人たちは、体内に溜まりすぎてるので、運動によって消費しないといけないのです。運動不足による消費量の低下と、食事の乱れによる体内の代謝異常。まさにこれが生活習慣病と言われる所以です。

このように内臓疾患(特に代謝系)を持ってる人は、飲まなくてもいいと個人的には思います。もし飲みたい場合は、医師と相談してから判断するのがいいでしょう。

その他

プロテインは苦手とは言ったものの、「少し飲んでみたいが勇気が出ない」または「飲めるようになりたい!」と考えてる方もいらっしゃいますよね。

そういった方におすすめなのは、やはり「SAVAS(ザバス)」のプロテインです。これは、本当に美味しいので、初心者の方や苦手な方にはこのメーカー一択ですね。味も色々ありますが、めっちゃ美味しくておすすめの味は以下の通り。

選び方に失敗しないためにも、まずは少量からの購入をおすすめします。大量のを買っても、体に合わなかったり味が好きじゃなくて、1回しか飲んでないという人も多いです。これだとせっかく買ってももったいないので、まずは少量から試してみて、継続できそうならコスパのいい大袋を購入することをおすすめします。

さいごに

今回は、プロテインは絶対に飲まないといけない訳ではない理由について解説しました。大事なのは「たんぱく質を必要量確保すること」です。その手段として、食事だけにするかプロテインも飲むか、というだけのことです。

なので、プロテインを飲む人がダメとか、飲んでない人がダメとか、そういう考えは捨てましょう。個々それぞれ目的は異なります。自分の生活や体に合った方法を実践し、様々な工夫をしながら筋トレもダイエットも行っていきましょう。

以上、みのっちでした。

純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)